|

||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

||||||

| □2006.12.31(San) | ||

| ■コンタクト倶楽部 その昔、愛知県のFM局、FM愛知に「コンタクト倶楽部」という深夜番組があった。 DJの柴田チコさんがロックファンのリクエストに快く答えてくれる番組で、詩の朗読やショートコントなども生真面目に語っていた。 テーマ曲「裸足のイサドラ」に乗せて、淡々としたトーンで語られた詩の数々。 チコさんの朗読は、詩のよさを引き出してくれていた。 それら朗読の中に、詩人・吉行理恵の詩「海の水にしみいるように」があった。 海の水にしみいるように、というフレーズがとても新鮮だったのを覚えている。 海の水にしみいるように/兵隊は死んでいました この細道を来なかったら/会わなかった人でしょうか 海の水にしみいるように/兵隊は死んでいました この細道を来なかったら/裸足になって来なかったら/会わなかった人でしょうか? ふいに呼びとめられたみたいに/たちどまったりしなかったら なぜだか 私が 学校を/抜け出した子供みたいに/走って来たりしなければ・・・ 今年、惜しいことに吉行理恵さんは、茨木のり子さんとともに亡くなられた。 本箱には、「吉行理恵詩集」(思潮社 現代詩文庫)や「詩のこころを読む」(茨木のり子 岩波ジュニア新書)が眠っている。いずれもチコさんの朗読に魅せられて買ったものだった。 |

||

| □2006.12.24(San) | ||

| ■清掃ボランティア 土曜日、高浜市衣浦大橋南、国道247号線沿い中央分離帯の清掃ボランティアをした。 空き缶、雑誌、紙袋が、どうしてこんなに散乱しているのか、と思えるほど堆積されていた。 捨てる人がいるからゴミは散乱するのだが、一部運転者のマナーの悪さを目の当たりにした。 自分さえよければという気持ちでゴミを捨てる人と、他人の幸せを願ってゴミを拾う人と、いつの世も二極化されるものだが、ゴミを拾う人はやがて、拾うことが自分に幸せをもたらすことだと分かってくる。 それは、清掃作業を終えたときの気持ちよさ、すがすがしさに表れている。 最近、自社の社員教育に清掃を取り入れている企業をいくつか目にするが、清掃を終えたときの気持ちよさで仕事をすれば、いい仕事ができるはずだ。 そうした企業は、いずれも好業績を上げている。 身の周りを綺麗にすることが、目に見えぬ力を育むのだろう。 中小企業家有志に「西三河掃除に学ぶ会」メンバーが合流して行われた清掃ボランティア。 聞けば、掃除に学ぶ会のメンバーはすでに2ヶ所のゴミ拾いを済ませ、駆けつけている。 年末の淡い早朝の空気を楽しむように、黙々と空き缶拾いにいそしんでいる。 そこに限りない未来を予感させる。 まだまだこの世も捨てたものではないナ! |

||

| □2006.12.17(San) | ||

| ■シクラメンの師走 家人が、仕事場の机にシクラメンの小鉢を置いてくれた。 小ぶりの赤い花が、赤い羽根のようで、殺風景な空間にとても似合っている。 すぐに、小さな子が椅子にちょこんと座っている姿を思い浮かべた。 師走になると、周りにシクラメンが飾られる。 クリスマスの花として重用されるが、紅葉の季節を過ぎ、しだいに色彩が失われていく中では、こうした華やかさは貴重なものだろう。師走に、シクラメンやポインセチアがなければ、クリスマスはもっと違った形になったのでは、と思うが、どうなのだろう。 とにもかくにも、あと2週間で今年が過ぎる。 何とか生き延びたが、来年は、小鉢の赤い花のように、何か咲かせることができるだろうか? そんなことを思いながら、夜半の扉が開いていく。 やがて新しい年が開くように。 |

||

| □2006.12.09(Sat) | ||

| ■川柳七句 花の時期終えて石段下りる母 我も捨てず女も捨てず母となり 贅沢もたまにはいいと匂う母 母のまわりで何遍道に迷ったか 国家など知らず普通の母でいい 平凡に生きて非凡な母がいる 母の日の母は若くて美しい |

||

| □2006.12.02(Sat) | ||

| ■大浜寺町 以前、Let's ドンキホーテ(名古屋テレビ)というテレビ番組があった。 究極のアウトドアを求めていたのか、毎回、中本賢隊長率いるドンキ隊員が癒しの空間を提供してくれていた。 その中に、「大浜の隙間を散策する」というのがあって、大浜寺町界隈が映し出された。 そのとき、ドンキ隊員・陣田耕二さんがこんなことを言っていた。 ノスタルジックな駅舎、しょうゆやみそ蔵、町の中心が郊外に移って以来のさびしさが沈澱し てしまったかのようなかつての商店街、路地の奥まった所にある小さな公園、随所にあるお 寺…。 狭い路地や黒塀が続く猟師町、お寺や祠など昔から変わっていない空間もふんだんに残され ていてそこに住む人々の近さが感じられました。 日曜日、大浜寺町界隈(碧南市大浜地区)を散策した。 陣田さんが言うように、大浜寺町にはノスタルジアがある。 境内のイチョウやハゼやサクラの紅葉が美しかった。 実はこの散策、南部市民プラザ(碧南市塩浜町)での川柳句会の合間を縫って行った。 投句と選のあいだに時間ができるのでそれを利用したわけだ。 句会では、「握る」という兼題で投句した次の句が最優秀となった。 手を握り母は祈りのなかにいる 寺々をめぐり、仏様のご加護があったのだろうか? 大浜てらまち巡りホームページ http://www.city.hekinan.aichi.jp/KANKOKYOKAI/teramachi/teramachi_meguri/teramachi_meguri.htm |

||

| □2006.11.25(Sat) | ||

| ■日本酒で乾杯! 勤労感謝の日、日本酒造組合中央会の新聞広告を見た。 見出しに、「日ごろのストレスを日本酒で解消」とあった。 酒が飲めない人には気の毒だが、酒飲みにとって、酒は心をほぐしてくれる親友だ。 だから、酒をストレス解消の手段とするのは適当でなく、飲むことで、結果としてストレス解消に繋がるというのが本当のところだ。 さて、新聞広告には、こう記してあった。 長年の研究成果の中で、日本酒には血管を拡張し血流をよくする働きを持つ成分「アデノシ ン」が多く含まれていることが分かっています。 血流がよくなることで、ストレスで起こりがちになる血栓症などを防ぐことにつながります。 またアデノシンは毛細血管の働きを活性化させるため、入浴やマッサージのように筋肉のこり をほぐす効果があるといわれています。 日ごろストレスと疲れの溜まっているビジネスマンには、ぴったりのお酒といえるでしょう。 近年は焼酎ブームで、なぜかといえば焼酎は体にいいらしいからだ。 翌日に残らないから、体にいいと皆思っているのだろう。本当にそうか? 経験から言えば、焼酎は“歯に悪い”!ことに虫歯の大敵だ、と思うがどうだろう。 甘さから言えば、日本酒の方が歯に悪いと思われがちだが、どっこい、日本酒を飲んで翌日、歯が痛くなったことはない。 ところが焼酎は、歯を悪くする成分が含まれているのか、一気に虫歯が加速したことがある。 必然か偶然かはたまた、歯の手入れが悪かっただけか、良し悪しの判断というものは、かようにいい加減である。 まぁ、日本酒の効果が判明されたことだし、今宵は日本酒で乾杯! 昔飲んだ、「鳴門鯛」とか「花伝」「北の誉」とかの清酒が飲みたくなった。 |

||

| □2006.11.18(Sat) | ||

| ■川柳七句 落日落花 導くものの手に引かれ しみじみと語る手紙を抱いて寝る 封切ると過去へ曲がっていく背骨 ポストへはいつも一番乗りで行く 封書から飛び出してきた雪つぶて 追伸ですべてが知れる意思表示 消印の町は夜半から雪だろう |

||

| □2006.11.12(San) | ||

| ■犬山寂光院 名古屋鉄道のCMに犬山寂光院の紅葉が写る。 寂光院といえば、京都・大原のそれが浮かぶが、犬山の方もなかなかの様子だ。 この寺、654年に創建された尾張最古刹・厄除けの千手観音霊場。 春は多彩な花が咲き、夏には緑が美しく、秋には紅葉が、冬には静かに雪が降り積もるという、四季折々の表情を見せてくれるという。 中でも秋の紅葉は、別名「尾張のもみじでら」と呼ばれるほど見事なようだ。 知らなかった。紅葉の名所は、香嵐渓だけかと思っていたが、知る人ぞ知る、ということか。 さらに驚いたのは、山主が、「やすらぎ説法」で著名な松平實胤さんであること。 これまで松平さんと犬山寂光院とが全く結びついてなかった。 生半可な知識というのはこんなものだ。 この寺の隣に、桃太郎公園という懐かしい場所がある。 学生時代、名古屋市・昭和区の下宿からこの公園まで歩いた。 そして、ここでキャンプを張って、サークルの仲間たちと酒を飲んだ。 サントリーオールドをドボドボつがれて、不覚にもぶっ倒れた場所である。 酒に溺れた地を懐かしみ、またあの頃のノスタルジアに酔いながら、犬山寂光院の山門をくぐるのもいいか。 犬山寂光院 http://www.meitetsu.co.jp/ensen/heartain/shousai/1176576_1251.html |

||

| □2006.11.05(San) | ||

| ■冬の酒だより 「マルア冬のお酒だより」が届いた。 地元の酒屋・美味良酒マルア(高浜市春日町)が季刊で発行しているもので、毎号、酒の情報をもたらしてくれる。 今回は、鳥取県・諏訪酒造の清酒「田中農場」と「富田」が取り上げられている。 この奇異な名は、酒米を作っている人の屋号から付けられた。 ともに、「米づくりは土づくり」をモットーに、牧場と協力して完熟堆肥作りを推進。 病虫害に負けない稲を作っている。それで米の輝きが他とまるで違う。 どちらの農場も酒造好適米「山田錦」を栽培していて、それぞれの土地の個性が味わいの違いになっている。一般に、米の外側は雑味が多いので、精米することで取り除くのだが、良い米は米の外側にも旨みが多くあるため、これらの酒は精米の割合を少なくしているという。 酒づくりへの思いが垣間見えて、酒飲みにはうれしい限りだ。 晩秋の夜長は酒がうまい。飲みすぎてへべれけになってもいい、という気にさせる。 7日は立冬。暖かい晩秋はありがたい。 |

||

| □2006.10.29(San) | ||

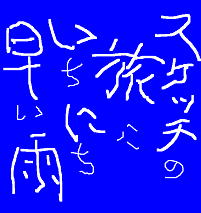

| ■川柳色紙 春、秋の文協展(高浜市文化協会主催)がこのところ苦痛の種になっている。 川柳部会としては、部員各々が色紙に川柳をしたためて持ち寄るわけだが、出来栄えはというと、首を傾げたくなる作品が多いというのが現状である。 もっとも、隣に書道の達人たちの展示品が並び、比較するからそう思える節もある。 “書”が売り物ではなく、川柳の味わいが勝負なのだと言い聞かせても、展示というものは見栄えの美しさで評価されてしまうので、少々辛いものがある。 それで、自筆を止めて切手文字にしたり、パソコンで作品をしたためたりする。 絵手紙の心得のある人なら、文字に絵を添えることで、深い味わいになる。 ともかく、色々やってみるのがいいだろう。思いがけず、“キマル”ことだってある。 さて、下の作品は自作の川柳をパソコンで作った。 「ペイント」のソフトを利用して、まず背景を塗りつぶしていく。 そして、川柳の字なりに消しゴムで背景を消していくのである。 つまり、消すことで字を書いていく手法を採った。 まぁ、どうという作品ではないが、すぐ出来るのが取り柄である。 会田みつをさんの作品を真似てみるのも面白い。 さながらアーティストになった心持ちがする!  |

||

| □2006.10.22(San) | ||

| ■川柳大会 岡崎市芸術祭参加・秋の市民川柳大会に参加した。 多忙な日々が続き、疲れで腰が重い。腰の芯の辺りが大分弱っているようだ。 パソコンを前に、一夜漬けの作句に励んだものだから、益々腰骨が衰弱したのだろうか? 川柳大会のお題は、「道」「欲」「遊び」「自慢」と事前投句の「壁」合わせて5つ。 それぞれに2句ずつ作り、結果は10句のうち、2句が選に入った。 欲望の街に小さな赤い羽根 切り札に故郷の空を自慢する 入選といえば聞こえはいいが、20%近くが選に入るのだから大したことはない。 「もう少し腕を磨かねば」と思った大会だった。 さて、少しずつ秋が深まってきた。休耕田にコスモスが可憐に咲いている。 淡い淡い花びらがそよと揺れて、胸を締めつける。 乙女のような胸がノスタルジアで張り裂けそうになる。 腰も胸も脆弱じゃしょうがないナ! |

||

| □2006.10.14(Sat) | ||

| ■川柳七句 晩学の視野に迷いの森がある 遅刻して般若の面を付けていく 背伸びした天狗の鼻が折れている 本音では律儀な殻を押しつぶす 付き合いは犬猿雉を除けてする 指きりの日から半世紀は長い 受診後の余白を埋めていく迷い |

||

| □2006.10.08(San) | ||

| ■陽の死んだ日 少し前、この項で取り上げた画家・熊谷守一の絵に、「陽の死んだ日」というのがある。 守一の次男、陽が4才で死んだ日、画家は突然絵筆を取って我が子の死に顔を描く。 当時、創作を中断していた画家は「この子が世に残すものが何もない」と思って筆を取るのだが、「描いている内に、“絵”を描いている自分に気付き、嫌になった」とやめる。 激しい筆致だが、我が子の表情にはやわらかさがうかがえる。(伊集院静「ねむりねこ」より) 守一は、この未完成の絵の前で何を思ったのだろうか? 哀しみの淵で、陽との4年の歳月が浮かんでは消え、消えては浮かんできたのだろうか? 少なくとも、我が子を描いたことに後悔はなかったはずだ。 ここで問いたいのは、この世に残すものが必要なのだろうか?ということ。 遺族は肉親の死の後、何かを残そうとする。子の死であけばなおさらである。 若い死であればあるほど形を残そうとするだろう。 しかし、遺族の心の中に在りし日の姿が断ち切れることがないのも、また若い死である。 ならば、この世にあえて残すものが必要なのか?それは誰のために? 守一の代表作といわれる「眠り猫」を見ている。 すこやかな眠りについた猫の白毛が美しい。 こんなに安堵し切っている猫を見たことがない! 熊谷守一 白猫 |

||

| □2006.09.30(Sat) | ||

| ■終章に咲く花 落語協会からメルマガ(10月上席号)が届いた。 今回のメルマガ担当は、春風亭正朝師。 東京にいた頃、寄席で正朝師の噺を何度か聴いた。 師匠・柳朝の“粋(すい)”の部分を受け継いで、全うな落語をしていた覚えがある。 兄弟子・小朝の露払い役としてもかけがえのない存在だった。 正朝師は時の流れの速さを、溜め息混じりに話す。 そして、懐かしい落語の名作「子ほめ」を引き合いに、皮膚で月日の流れを感覚する。 「子ほめ」という落語があります。前座噺ですが名作落語に数えられる一席です。 その中に登場する「伊勢屋の番頭さん」の年齢は40歳です。 前座の頃「ずい分年上の人」という感覚で演っていました。 それがいつの間にか自分の実年齢に近づき、ふと気がつくと追い越していました。 今では「自分より若い」人物像になってしまいました。 そら恐ろしい気がします(苦笑) 光陰矢のごとし、か?宇宙感覚では人の一生はマバタキするようなものだ。 “邯鄲(かんたん)の夢”というじゃないか。しかし、カンタンにかたがつかないのも人生だろう。 注・貧乏で立身出世を望んでいた盧生という青年が、趙の都、邯鄲で呂翁という仙人から、栄華が意のままになるという枕を借り、転寝(うたたね)をしたところ、富貴を窮(きわ)めた50余年の夢を見たが、覚めてみると炊き掛けていた粟(あわ)がまだ煮えないほどの短い間であった。 出典:枕中記(ちんちゅうき) 萩の花が流れるように咲いている。 長く延びた茎が稲穂のように頭をたれて、いたるところに薄紅色の小花をつけている。 ちょうど、滑り台を次から次へ滑る子どもたちの笑顔のように、柔らかい日差しに弾けている。 秋よ!センチメンタルになるしかないか! 落語協会ホームページ http://www.rakugo-kyokai.or.jp/Top.aspx |

||

| □2006.09.24(San) | ||

| ■慢病に効く! 戦友ならぬ川友(川柳仲間)からの電話。 岡崎市芸術祭参加・秋の市民川柳大会への誘いだ。 かねてから“他流試合をしよう”と申し合わせていたので、即、出席の意向を示した。 経営もそうだが、川柳には他流試合が大事なことだ。 “井の中の蛙大海を知らず”で、内だけ見ていると不遜になることがある。 自己満足が積み重ねられて、知らず知らずのうちに自慢、傲慢が顔に出る。 無知に気づくことで不遜が謙虚に変わり、自慢、傲慢が影を潜めていくのかも知れない。 「川柳が上手くなるにはどうしたらいいのですか?」 かつて、師匠に尋ねたところ返ってきた言葉は、「句会に出なさい」だった。 自分一人で句を作り、新聞や雑誌に投稿する人は多いが、上達は遅い。 視野が狭く、一人よがりになる場合が多いからだ。 他流試合はマン病に効く。“万病”ではなく、“慢病”である。 自慢、傲慢から解放させるのが句会であり、他流試合なのである。 経営も同じことが言える。異業の経営者に数多く触れることで、お山の大将が自省させられる。 句会ならぬ経営者の会に大いに参加することが、経営力を高めていくのではないか! 岡崎市芸術祭参加・秋の市民川柳大会 http://www.aomi.jp/page06.html |

||

| □2006.09.18(Mon) | ||

| ■イチロー 16日、米大リーガー・イチローが、今季200安打を達成した。 メジャー史上3人目となる、6年連続のシーズン200安打だ。 すごい事だが、凡人にとっては雲の上の出来事。 雲の上には、人間離れした巨人(ジャイアンツのことではありませんぞ!)があまたいて、小人、中人の住む下界を笑いながら眺めているのだろうか? 新聞にイチローへの一問一答が載っている。 人間離れした巨人はいったい何を思い、何を考えているのだろう。 ─200安打に今季大リーグ一番乗り。過去5度と比べても3番目の早さだったが? 僕はもう、200が達成できればそれでよかった。 ─200安打を何度も重ねて思うこと? 何回やっても強い自分にはなれていない。むしろ弱さしか見えてこない。 やる度に自分の強さを感じるなら、周りから“やって当然”と思われるのも当たり前かもしれないが実際は全く逆です。 ─今年、自分をどう支えようと? 感情を抑えた。それを出したら自分が壊れると思ったので、ギリギリのところで出していない。 ─来年のことはもう考えるのか? 毎年、この時期は、今年できたら来年はできなくてもいい、と思いながらやっている。そうやって毎年(200安打を)クリアしてきているので、今はとても先のことは考えられないですよ。 なんだ、イチローの気持ちは、まるで下界に住む我々凡人と同じではないか。 下界から雲の上を見つめている。しかし、それはおそらく透明な雲で、イチローには雲の上の出来事が手に取るように見えるのではないか? 凡人には雲の上が見えていない。雨雲がいつも立ち込めて視界を遮っているのだ。 そんな違いがイチローの言葉から見えてきたが、どうだろう? |

||

| □2006.09.09(Sat) | ||

| ■川柳七句 自助努力見えぬ白旗振っている 遺書代わり青空に書く一行詩 理論武装した抜け殻が落ちている 正論を吐けば散っていくインキ 殺戮に空想の舌が延びてくる 父ちゃんがいると祭りの音がする 腕まくり少しおとこが匂うとき |

||

| □2006.09.02(Sat) | ||

| ■秋のノスタルジア 秋になった。昨日の雨と打って変わって、今日はまた暑くなりそうだ。 しばらくは残暑が予想されるが、カレンダーが一枚捲られただけなのに気持ちはすっかり秋になっている。庭の千日紅が風に揺れている。 数日前と同じ風なのだが、千日紅も気持ちよさそうになびいている。 昨日、夏の思い出とやらをカバンに詰め込んで、子どもたちは久しぶりの登校。 ブドウ狩りは行けずに残念だったが、予想外のことがあるということが知れたし、次のブドウ狩りはもっとワクワクするはずだ、と分かったようなことを口にしている。 ノスタルジアの好きな大人たちは、子どもたちの列車に乗り遅れまいと、秋の風にはじけている! |

||

| □2006.08.27(San) | ||

| ■ブドウ狩り 夏休み最後の日曜日。家族でブドウ狩りの計画を立てたのは昨日。 夜、近くのスーパーへバーベキュー用の食材の買出しに出かけ、明朝の出発を待った。 ところが、朝、家人がどうやら胃腸カゼというやつにやられ、当直医へ連れて行った。 点滴を打つこと1時間。少し気分は良くなったようだが、胃の上下前後左右が痛むらしい。 子供たちには、お母さんを放って行くことはできない旨伝え、ウキウキのブドウ狩りは中止。 プロ野球中止を宣告する人も、こんな気持ちでするのだろうか?と思った。 2人の息子が、「じゃ、いつ行くの?」と聞いてきたが、よほど楽しみだったのだろう。 「ブドウは中秋までいいからさ、まだ先がある!」と言えなかったもどかしさが心の襞に残る。 秋風が頬をかすめる頃、今度は“リベンジ”とやらで行こうぜ! ということで今夏の幻のブドウ狩りはこれにて一件落着。 子どもたちの長い長い夏休みがまもなく終わる。 葡萄棚見上げる髪の乾くまで 比呂志 岡崎市駒立町・遊覧農場 やまなか果園 ホームページ http://www.mis.ne.jp/~grape/ |

||

| □2006.08.19(Sat) | ||

| ■俳句の日 今日は「俳句の日」ということになっている。 日本記念日協会が1992年に認定したということだが、俳句をやる人が望んだのかどうか? 調べていくと、どうやら俳句の日の提唱者が俳人にいて、その中の一人が坪内稔典であった。 坪内さんの肩書きは、俳人で仏教大学教授ということになっている。 そのユニークな作風で多くの支持者を持っている。 昔でいう新傾向俳句派に属すると思われるが、その昔坪内さんの俳句を読んで唖然とした。 江川選手は正露丸です咲く桜 水中の河馬が燃えます牡丹雪 晩夏晩年角川文庫蠅たたき こんなに自由に句を読めたらいい、と思ったものだが、これとて俳句の決め事を忠実に守った中での許される自由の中に身を置いている、と言えるのではないかと思う。 坪内さんはその著書の中でこんなことを言っている。 「若い頃は季語なんてなくてもいいと考えていた。 中年期、心身がやや衰えかけてくると、やはり季節を意識するようになる。 ただ季語は約束事だから自分流で決めればいいのではないか」 ということで、「あんパン=春」「赤い河馬=夏」などが坪内さんの季語集には含まれる。 なぜあんパンが春なのですか?との問いに 「桜の時期に特にうまいと感じる。春の気温や空気があんパンをしっとりさせるからではないか?」 |

||

| □2006.08.13(San) | ||

| ■川柳七句 晩学に見て見ぬふりの時刻表 生きがいが重くて三度パスをする 引退をかき消すためのマッチ箱 ランドセルその子にあった夢を入れ 肩書きを捨てて見ているさるすべり 凡庸がとりえの背骨伸ばしている 傷口にまだ張り付いている片思い |

||

| □2006.08.05(Sat) | ||

| ■東本願寺「得度式」 かわいい「お坊さん」誕生 東本願寺で「得度式」 真宗大谷派本山・東本願寺(京都市下京区)で、僧侶になるための儀式「得度式」があった。 夏休みとあって、全国から多数の小中学生が参加。 そったばかりで青々とした頭の男の子と髪を後ろで結んだ女の子が初々しい姿を見せた。 宗祖親鸞が9歳で得度したことにちなみ、真宗大谷派では満9歳から式を受けられる。 得度式は1月と12月を除く毎月7日にあるが、夏休み中は子どもの希望者が多い。 阿弥陀(あみだ)堂で、大谷暢顕門首から頭にかみそりを当ててもらう「剃刀(ていとう)の儀」。 大人に交じって子どもたちも法名を授かった。 真新しい墨袈裟(けさ)を身につけて、僧侶の仲間入りをした。 (京都新聞) 毎年夏になると、かわいい「お坊さん」の誕生が話題になる。 夏の風物詩だ。一休さんのように、頭を丸め、青光りしているのがいい。 中には、一休さんさながらの頓知小僧もいるだろう。寺の子弟というのはいいな・・・。 物騒な世にあって、唯一ホットできる聖地だ。 やがて親鸞聖人のような名僧が現れるかも知れぬ。 小坊主の親鸞! 女の子もいるぞ! |

||

| □2006.07.30(San) | ||

| ■鈴々舎馬風 先日、落語協会(社団法人)会長に鈴々舎馬風師が就任した。 やかましい香盤(序列)社会の落語界で、その人選は異例のように思えた。 円楽、談志が脱会し、志ん朝亡き後は小三治あたりが落語協会の屋台骨を背負って立つところだろうが、人気実力と組織運営は別物なのだろう、副会長だった馬風師がそのまま昇格した。 かつての柳家小さん門下の暴れん坊が、協会トップに上り詰めたというわけだ。 馬風師、千葉県野田の床屋のせがれ。 中学卒業後、理容学校に通いながら叔父の店で修業していた。 その当時のラジオ寄席にすっかりはまってしまい、始終ラジオに聞き耳を立てていたものだから、客の眉毛を半分落としたり、時にはカミソリで客のイボを削いでしまったり。 「イボというのはなかなか血が止まらねぇんだ。 つくづく床屋にゃ向かねぇと、ある人に紹介してもらって、小さんの弟子になった」 入門してまもなくの頃。 夕方、風呂に入っていたおかみさんに、大事な人からの電話があった。 脱衣場からおかみさんに声を掛けた馬風師、急いで湯船から出てきた生まれたままのおかみさんと鉢合わせ。破門される、とその夜は、生きた心地がしなかったという。 おかみさんはおかみさんで、小さん師に「今度入った野田のせがれ、もう色気があるよ。私の裸を覗こうとしたんだよ」 「翌朝、小さんに詫びを入れると、小さんが言うんだ。 おめぇ、うちのやつの裸を見たんだってな・・・。そうか、いいんだ。 あいつは顔はまずいが、なかなかいい身体をしてるだろ、へへへ・・・てんで行っちゃった。 小さんてぇ人は、どこまでも大きい人でしたな」 師匠・小さんを語るときの馬風師の目はやさしい。 鈴々舎馬風新会長、幸せな人だ! |

||

| □2006.07.22(Sat) | ||

| ■出版を祝う会2 塚本さんの「出版を祝う会」で、発起人のひとり・加藤則幸さんにお会いした。 加藤さんの名も、詩人だということも知っていた。 十数年前、塚本さんから加藤さんの詩集を借りて読んだ。 ああ、詩人だと思った。写真にも造詣が深く、詩の中に“サクラカラー”が何回も登場していたのを思い出した。 塚本さんと同い年だから、今年古希。祝う会で、加藤さんから名刺を頂いた。 そこには、「春夏秋冬の会」主宰、「詩文学・宇宙詩人」同人、「中部ペンクラブ」会員とあった。 季刊「春夏秋冬」は、塚本さんから発行のたびに頂いていて、何かの折に紐解いている。 加藤さんは、穏やかな物言いと仕種とやさしい顔つきをされていた。 そして、その詩はやさしい顔そのままに、またやさしい。 うすら寒く鳥肌たつ秋のある日 / ぼくは気付く / 堕ちたひぐらし 消えた海軟風と入道雲 / 炎える季節でしか / 唄えなかったものたちのことを コスモスや鶏頭の葉かげを いくら探してみても 見つかりはしないのに めぐりめぐった靴跡がある 傾きかげんの家並みと / 傾いている電柱 / 傾いた肩と / 傾く夕日 あれらの輪郭があざやかに見えるのは / もっと秋が深まってからだと ぼくは 坂をのぼっている 「秋」 子供がクレヨンで空を描いている / 青い色を引き裂いて侵入してくる軍用機や 領空の境界となるかもしれない / とげとげしい条痕を残さぬよう / 丹念に 黙って塗りつぶしている ああ おれの不所有の夢のなかに / まだそのような冴えた色があらわれたことはない おれは探す / 杭うちこまれた土地の茂みを分け / 樹々の繁茂へかくされた おれの空の / 破片の一つを 「空」 加藤則幸さんのホームページ http://www.geocities.jp/nori33k/ |

||

| □2006.07.17(Mon) | ||

| ■出版を祝う会 昨日、塚本さんの「出版を祝う会」が行われました。 ここで、ピーンとこられた方は、この項の良き読者です。 しかし、そうそう他所の押入れまで鮮明に覚えている人はいないでしょうから、少し説明します。 塚本さんも私も、刈谷文化協会の随筆部会に所属しています。 塚本さんが部会長で、私が副部会長ということになっています。 が、本当のところ私は名だけで、そんな私に塚本さんは誠に寛容に接してくださっています。 毎年発行される「群生」にしても、随筆の下手な私をどれほど庇ってくださっていることか。 上の肩書きだって、4、5人の部会で入会の古い順に役を並べただけの話ですから、職責を全うしているとはとても言えず、せいぜい刈谷文協の理事を兼任して、あらゆる行事の意思決定に一石を投じているくらいです。もっとも、私の場合、ここ数年、理事会へも出席せず、誰も私のことを知らないと言っているくらいです。 ともあれ、塚本さんの「出版を祝う会」が行われました。 所は、刈谷産業振興センター。多くの地元の名士が発起人として名を連ねていました。 随筆集「過ぎればロマン」 童話集「花まつり」 この出版記念会で、名士たちは口々に、塚本さんを褒めちぎっていました。 古希の顔にもみじを散らして、塚本さんは始終照れていました。 褒めちぎりを見通して、むしろ達観している心を見透かれまいと、困ったなぁという顔を演じていたのかもしれません。 名士たちのスピーチ、随筆や童話の朗読、色紙や記念品の贈呈、等々。 お茶とケーキを食しながら、しごく和やかなうちに会は過ぎ去りました。 塚本さん、今度は随筆部会だけでやろう、缶ビール片手に! |

||

| □2006.07.09(San) | ||

| ■川柳七句 竹とんぼ 無口な子らがよく笑う サクラカラー哀しい色を選りたがる 地球儀に水に飢えてる子どもたち トンボ孵化 水の匂いをかいでいる 少年の手から乾いていくインキ 便箋にやさしさ少し滲ませる 麦噛めば母の乳房が笑っている |

||

| □2006.07.02(San) | ||

| ■青梅 7月に入って、ようやく夏という感じがする。 西瓜や向日葵が何だか現実的なものとして映る。 6月では、こうはいかない。イメージとして梅雨があるだけで、そこから青梅へ連なっていく。 そうだ。落語家の入船亭扇橋師が、対談で“青梅”のことを語っていた。 「青い梅で不思議な話があるんだよ。青梅市に金剛寺というお寺があってね。 この寺の境内に平将門のお手植えの梅ってぇのがあるんだ。 それが何代も昔の話で、未だにその梅があるんだよ。 普通だと6月に実が大きくなって、7月になると黄色く熟れて落ちるんだ。 その匂いは良い匂いでね。ところが、金剛寺の梅はいつまで経っても真っ青なんだ。 これを永六輔さんに話したら、嘘だって信じないんだ。 永さんが信じてくれないもんだから、その年の10月11日に、金剛寺へ連れて行った。 見せたら梅が青々してるんだよ。永さんもビックリしていたよ。 この青の梅が青梅市の由来なんだ」 扇橋師は、俳句の宗匠でもあって、こうした風情を取り入れながら語る噺は、瑞々しい。 こんな語りができりゃいいのにと思いつつ、長年培ってきた“技”のすごみを感じている。 この夏も西瓜を齧り、向日葵の大輪を仰ぐしかないな。 さてさて、夏本番。郡上八幡で踊りがまた始まる。 |

||

| □2006.06.18(San) | ||

| ■雨期 このところたてつづけの雨である。窓ガラスをたたく雨の音はもっと艶っぽいものだと思っていたが、そうではないらしい。雨音を聞くだけで、それ以上の思いが広がることもなく、その音もやがて意識の底に眠ってしまう。 雨の音が艶っぽいのではなく、雨そのものが艶っぽい、という言い方もできようが、猿投山の桃の花びらを濡らす春の雨は、薄紫色に見えて妙によかったことを思い出す。 しずしずと降る雨が、花びらをいくらか散らせ、散った花びらはいくすじもの水の流れのなかを漂う。傘をたたく雨音を聞きながら、春の猿投山の裾野をまたゆっくり歩きたいと思う。 「どうして雨の中、別れるの」 「雨だと、涙がわからないから」 映画『カサブランカ』のパリの別れのシーンである。 ウイットが気持ちを支えるということがあって、雨の続く中でこんな機知を身につけたいと思うが、それができないゆえに悲しみは生まれてくる。 雨のような縦書きの文字をいくら並べても、心も紙もどこまでも湿っていって、なすすべもないままに時だけが空しく過ぎる。 出窓に飾られた鉢植えの観葉植物が蔓を延ばしている。 雨期の空はどこまでもどんよりしていて、見る側を辛くさせるが、その空を掴むかのようにみどりの茎を連ねていく。放っておけばどこまで延びるかわからないこの蔓の奔放さが案外、雨期のうらぶれた心をくすぐるかもしれない。 窓越しに枇杷の木が濡れている。 ビワの実を見ているだけの昨日今日 昨季作った句が思い出される。これはどうやら晴れの日に作ったものらしい。 雨の日には、枇杷の実をもの惜しそうに眺めるという感慨は生まれない。 そうして考えると天気というものは人の思いを左右させる。 雨の多い地方の人と少ない地方の人とでは、発想がかなり違ってくるだろう。 それゆえ人は万事うまくやっていけるのだろうが・・・・。 |

||

| □2006.06.11(San) | ||

| ■川柳七句 天職にいのちの馬車がよく走る 訓練の証しに知恵の輪をはずす 再雇用今年も見たいバラの花 マニュアル化された職場がよく揺れる 社内報から届く笑いのある職場 ネクタイが恋しいクールビズの冷え 職人の腕のしずくが零れている |

||

| □2006.06.04(Sat) | ||

| ■梅雨に入る前に 窓を開けると、ひんやりした冷気が流れ込む。 見上げると、はっきりしない六月の空が、点描画のように白い絵の具を重ねている。 梅雨も近づいて、麦の茎や穂が紅茶色に染まっている。 隣家の金宝花も盛りを過ぎたのか、鮮やかな赤が少しずつ褪せてきた。 六月。今ひとつすっきりしない心が溜息をつく。 溜息をつけば梅雨の晴れ間のように、どこかで虹が浮かぶのだろう。 そんな揺れる心を見透かすように、庭一杯に淡いどくだみの小花が咲いている。 どくだみの匂いを残し中年期 比呂志 はぁと一息、溜息をつく。そして次から次へ溜息が漏れる。 こうなれば、梅林でもいだ青梅の代わりに溜息をいくつかぶら下げようか。 梅雨に入る前のひと時、こんな心の疲れを何が癒してくれるだろうか? 食卓のボールに梅酒用の青梅が盛られ、その香が食卓に満ちている。 もぎたての青梅は、桃の香りがした。 |

||

| 次へ 前へ | ||

愛知県高浜市湯山町8丁目8番地16

TEL:0566-53-7870 / FAX:0566-54-2066 / E-mail:shibata@aomi.jp

Copyright (C) 2003 AOMI Personnel-Management Office All Rights Reserved.